小判マークがあるものは、世界遺産「佐渡島の金山」と、それにまつわる場所です。

きらりうむ佐渡

「佐渡島の金山」の玄関口として、資産の情報だけでなく、現地の観光情報も手に入ります。館内の展示室では大型の映像、模型、グラフィック等で資産の価値や魅力をわかりやすく展示しています。「佐渡島の金山」を見る前に足を運ぶことをおすすめします。

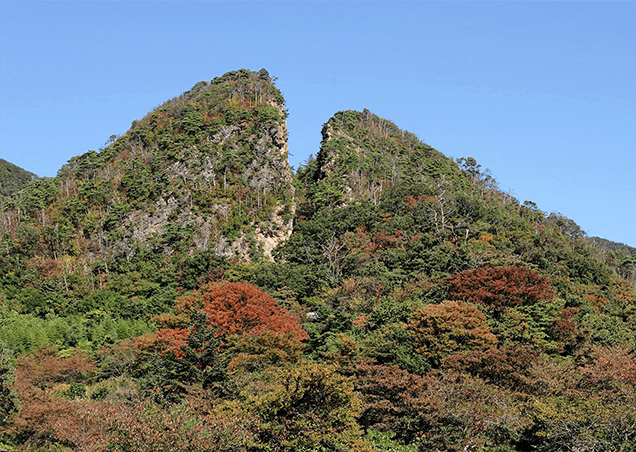

道遊の割戸

「佐渡島の金山」のシンボル。人の手で深さ74m、幅30mも掘りすすめた結果、山を真っ二つに割ったような姿になりました。佐渡島ではもっとも大きな露頭掘りの跡です。

佐渡奉行所跡(復元)

佐渡島は金銀がとれる重要な場所だったことから、江戸時代を通じて徳川幕府が直接支配しました。江戸から「佐渡奉行」が派遣され、奉行所で鉱山の管理や佐渡島の政治や事務を行いました。

江戸時代の中頃(1759年)には、敷地の中に「寄勝場」という工場が設けられました。金や銀を取り出す作業を1か所に集めることで、鉱石から金を取り出す作業が効率的にできるようにしました。

西三川ゴールドパーク

佐渡島最古の砂金山である西三川砂金山で行っていた砂金採りを体験ができる体験型資料館。展示室で歴史に触れてから、西三川地区を探索してみると、さらに楽しめるでしょう。

虎丸山

西三川砂金山最大の採掘場で、現在も「大流し」によって掘り崩されたため露出した赤い山肌を見ることができます。採掘の様子が描かれた江戸時代の絵図も残っています。

金子勘三郎家

西三川砂金山で、奉行所から派遣された役人と集落の人々との橋渡しを行い、村人(鉱山労働者)を取りまとめ、「大流し」の作業を取り仕切った金子家の住宅です。

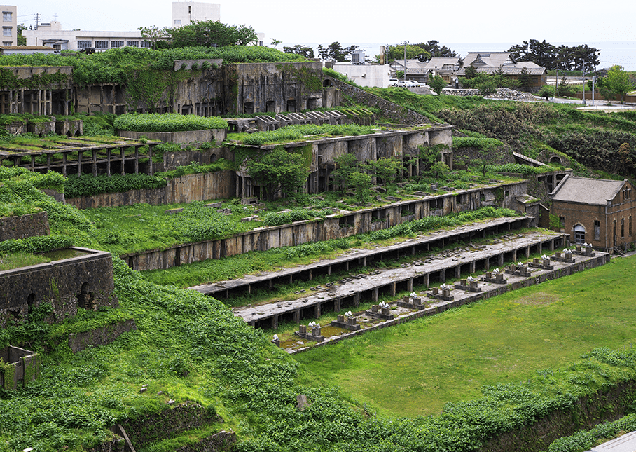

北沢浮遊選鉱場

1940 年代に 金の 生産量を 増やすために 作られた 施設です。 今は 屋根などが 撤去されて 土台だけになっています。ここでは 薬品を 使って 作った「 泡」とともに 細かい 金銀粒を 浮き 上がらせて 回収する 作業が 行われていました。

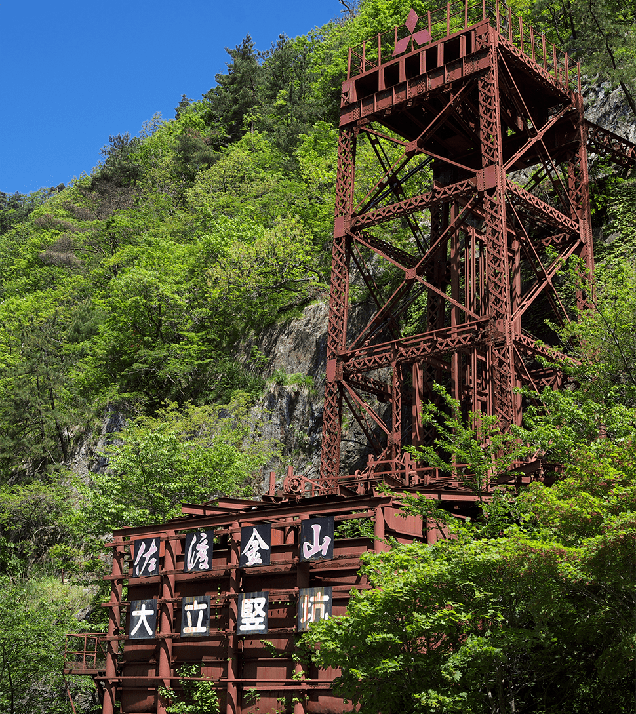

大立竪坑

1877( 明治10) 年に 完成した 洋式の 竪坑( 垂直の 坑道)です。 鉱石や 人、 物の 運ぱんに 使われ、 最も 深いところは352mまで 達しています。

鉱石の 掘り 出しは、それまでの 手掘りから 機械やダイナマイトなどを 使うようになりました。 鉱石の 運ぱんも 鉱車(トロッコ)を 使うようになり、 一度に 大量の 鉱石を 運び 出せるようになりました。

大間港

1892(明治25)年に、鉱石や石炭などの運搬のために建設されました。荷揚げにはクレーンが使われ、鉱石などは写真中央のトラス橋まで鉱車(トロッコ)を乗り付けて、下にいる船へと落下させて運搬しました。