世界の「たからもの」

「佐渡島の金山」は、江戸時代では日本で最大の金山です。人の手作業だけで長い期間にわたって金の生産が続けられました。同じ頃、世界の他の地域では、次第に機械を使って金の生産を行うようになっていきます。日本は「鎖国」によって海外から技術や知識を取り入れることが制限されていました。そこで、「佐渡島の金山」では質の良い金をできる限り多く得るため、作業のやり方を工夫し、効率よく作業を行うことができる仕組みを発達させました。鉱山の遺跡や人々が暮らした町の遺跡が良い状態で残っていて、当時の金山がどのようなものだったのかを知ることができます。こうした金山は世界でも数が少なく、とても貴重なものです。

これらの価値が認められて、2024(令和6)年7月、「佐渡島の金山」は世界遺産に登録されました。これからは、「佐渡島の金山」を世界の大切な「たからもの」として守っていかなければなりません。

「佐渡島の金山」ってどんな所?

日本海に浮かぶ島、佐渡。面積が855㎢(東京23区の約1.4倍)で、沖縄本島に次いで日本で2番目に大きな島です。佐渡は、江戸時代よりも前から金や銀がとれる島として知られていました。

「佐渡島の金山」は「西三川砂金山」と「相川鶴子金銀山」という大きく2つの場所から成ります。

西三川砂金山は佐渡で最古とされる砂金山で、「目に見える金」である砂金をより多く得るために「大流し」という独特な採掘方法が行われていました。

相川鶴子金銀山では、硬い岩の中の金鉱石に含まれている「目に見えない金」を得るために、様々な掘り方や金を取り出す技術が発達していきました。相川鶴子金銀山は「鶴子銀山」と「相川金銀山」に分けることができ、鶴子から相川へと技術が発達・完成していったことがわかります。

*いろんな名前があるけど、どの呼び名が正しいの?

―「佐渡金山」「佐渡鉱山」「佐渡金銀山(遺跡)」「佐渡島の金山」-

正解は「どれもそれぞれ正しい」です。

- 「佐渡金山」:古い記録などにも登場する名前です。相川金銀山にある観光施設の名前は「史跡佐渡金山」です。

- 「佐渡鉱山」:江戸時代が終わって明治時代になると、明治政府が管理する鉱山となり「佐渡鉱山」と呼ばれるようになりました。

- 「佐渡金銀山(遺跡)」:西三川砂金山、鶴子銀山、相川金銀山など、佐渡を代表する鉱山の遺跡を守っていくために国の文化財(史跡)として付けられた名前です。

- 「佐渡島の金山」:世界遺産としての正式名称「Sado Island Gold Mines」を日本語に訳したものです。読み方は呼びやすく覚えやすいものとするため、「佐渡島」の呼び方を「さど」にしました。

西三川砂金山

平安時代(約1,000年前)に書かれた『今昔物語集』に、「能登(現在の石川県)の製鉄集団の親方が佐渡に渡り、20日余りで1,000両もの金を持ち帰った」という記述があり、その場所が西三川だといわれています。

砂金を効率的に得るため「大流し」と呼ばれる方法で採掘が行われていました。この方法は安土桃山時代に始まったといわれています。

現在でも、「大流し」で砂金をとった山や水路などの跡が良く残っていて、江戸時代の絵巻とほとんど変わらない風景を見ることができます。

鶴子銀山

戦国時代に発見され、全国からたくさんの人が銀を求めて集まったといわれています。

鶴子銀山には600カ所以上の採掘の跡があり、時期が異なるさまざまな掘りかたを見ることができます。

また、鉛を使って鉱石から銀を取出す技術などが石見銀山(島根県)からもたらされました。

鶴子銀山で取入れられた技術は、後の相川金銀山で大きく発展します。

相川金銀山

江戸時代に入ると、徳川幕府が本格的な開発を始めました。

大量に生産された金や銀は国の財源として利用され、幕府の財政を支えました。

採掘(鉱石の掘り出し)から選鉱(鉱石を細かく砕いて、いらない部を取り除く)、製錬・精錬(高温で溶かし、鉛や塩などを用いて不純物を取り除いて純度を高める)、小判の製造(お金を作る)までの流れをすべて、同じ地域の中で行われたのは佐渡だけです。

また、これらの作業の様子を描いた絵巻がたくさん残っています。これらと遺跡のある現地を見比べることで当時の様子がよく理解できます。

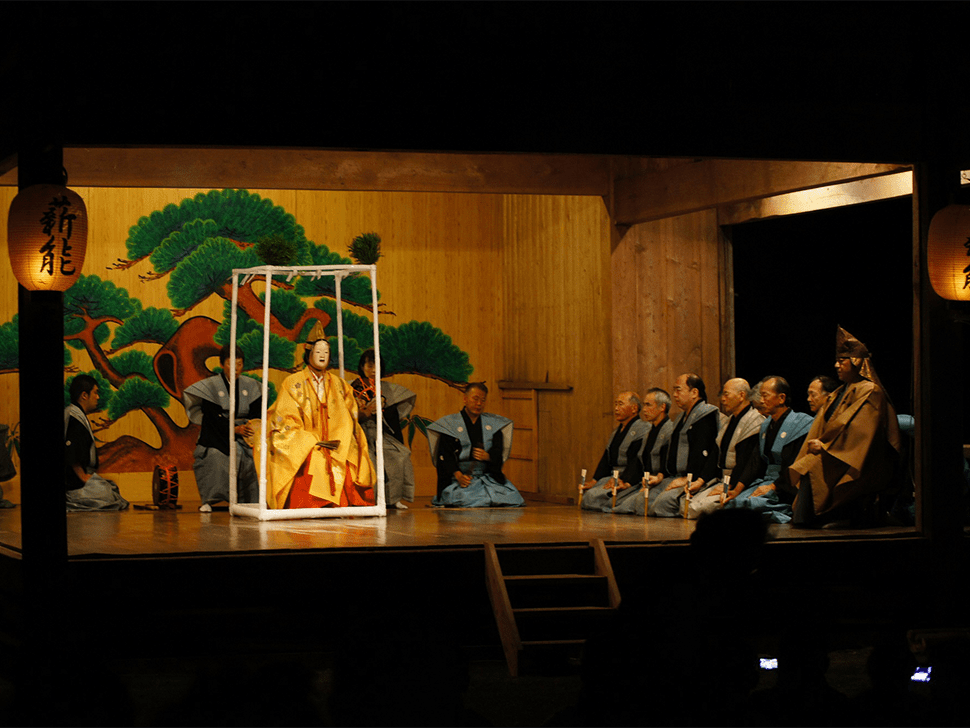

鉱山由来の文化と芸能

多くの 人が 集まって 色々な 文化も 栄えました!

佐渡島の金山が

栄えると、

全国各地から

人々が

集まったため、

各地の

文化や

芸能が

持ち

込まれました。

江戸時代以前から

佐渡に

伝わり、ほかの

場所では

見られなくなった

行事や

芸能を、いまでも

島の

各地で

見ることができます。

神事芸能「やわらぎ」

鬼太鼓

相川音頭

能