西三川砂金山は砂金鉱床、相川鶴子金銀山は鉱脈鉱床と、鉱床のタイプが異なります。それぞれの鉱床で効率的な金の採掘を行うため、各鉱山に適した生産組織が形成されました。このことは、現地に残る鉱山の管理に関わる遺跡や、鉱山に携わった人々の集落構造の違いや変遷から理解することができます。

集落構造の違い・変遷

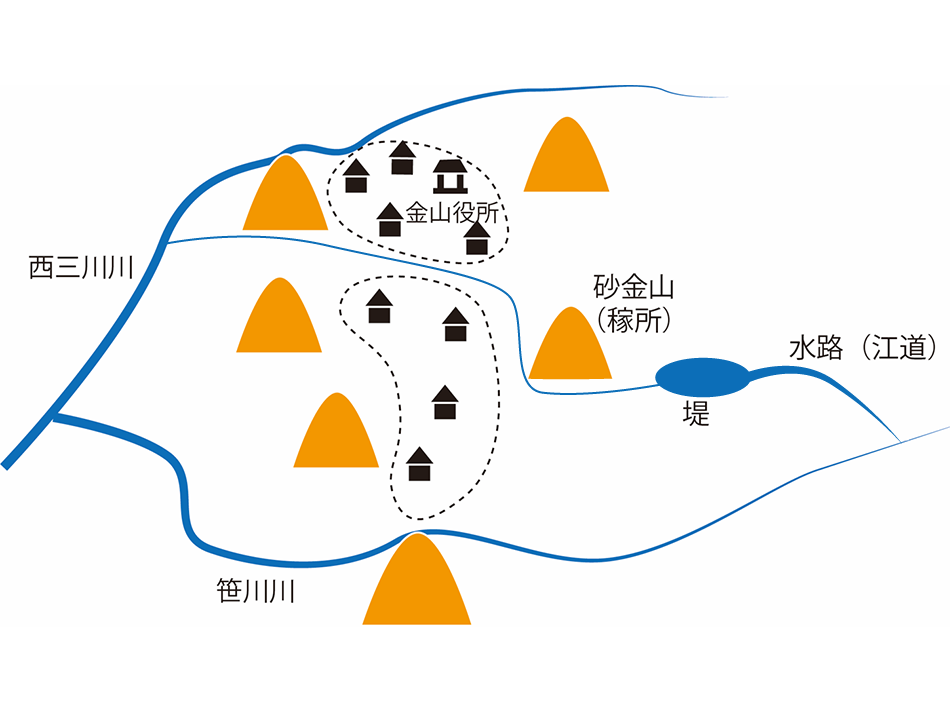

西三川砂金山 笹川集落

(にしみかわさきんざん ささがわしゅうらく)

西三川砂金山は、「大流し」という、他の物質より重い金の性質と水の流れを利用した独自の技術によって採鉱と選鉱が行われ、グループごとに採鉱する(稼ぐ)砂金山が決まっていました。それぞれのグループの採掘場近くに住居を構え、集落を形成しました。「大流し」の技術と集落構造は江戸時代を通じて大きな変化はなく、現地も集落の班編制や不定形な集落構造など、江戸時代の名残が残っています。

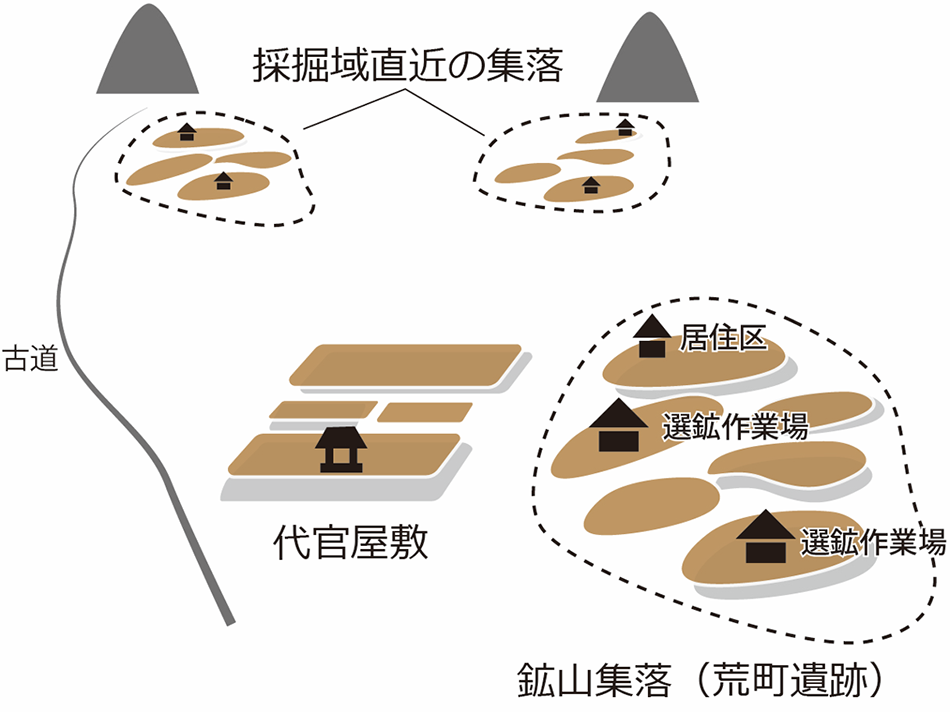

鶴子銀山 鶴子荒町遺跡

(つるしぎんざん つるしあらまちいせき)

鉱石鉱床の鉱山開発が初めて行われたのが鶴子銀山です。

鉱山を管理する鶴子代官屋敷が斜面に造られ、選鉱や製錬の作業が分業で行われていたことが確認されています。集落は代官屋敷や作業場近くに形成され、銀山の繁栄によって急増した人口の増加を反映して居住域が順次拡大していきました。それは、不整形なテラスが不規則に連続し、集落内には幹線道が存在しないという特徴に表れています。

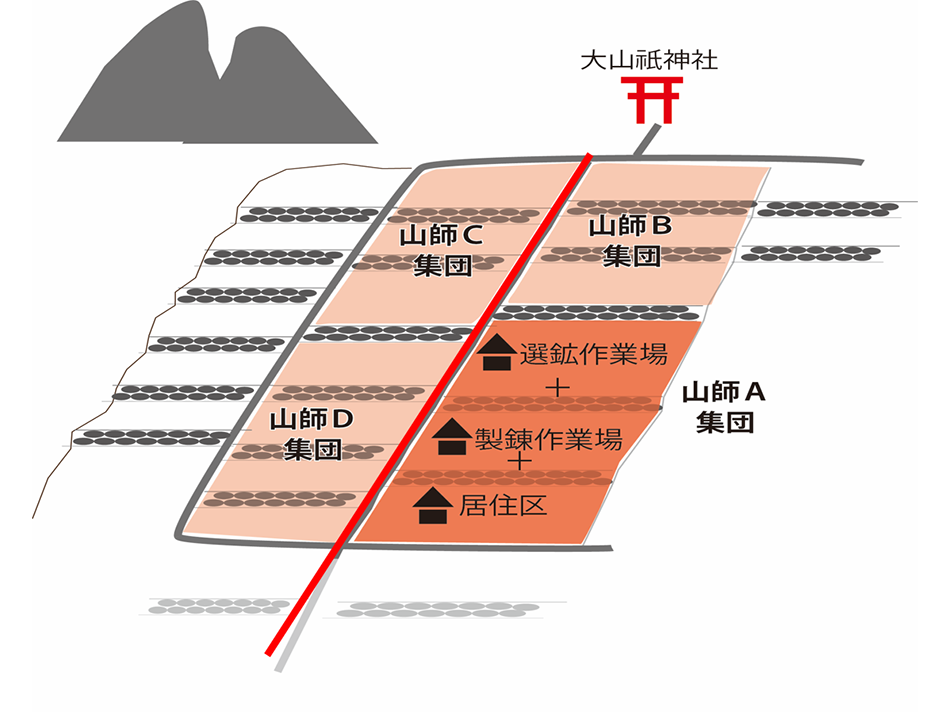

相川金銀山 上相川地区

(あいかわきんぎんざん かみあいかわちく)

相川金銀山の初期の鉱山集落である上相川地区は、計画的な街路(左図の赤線部分)を持ち、道の両側に短冊形の規則的な地割りが造成されました。江戸時代の絵図を見ると、鉱山経営者である山師の名前が付けられた町が多数存在します。山師が多くの鉱山労働者を抱え、金銀の生産を行っていました。

相川金銀山 相川上町地区

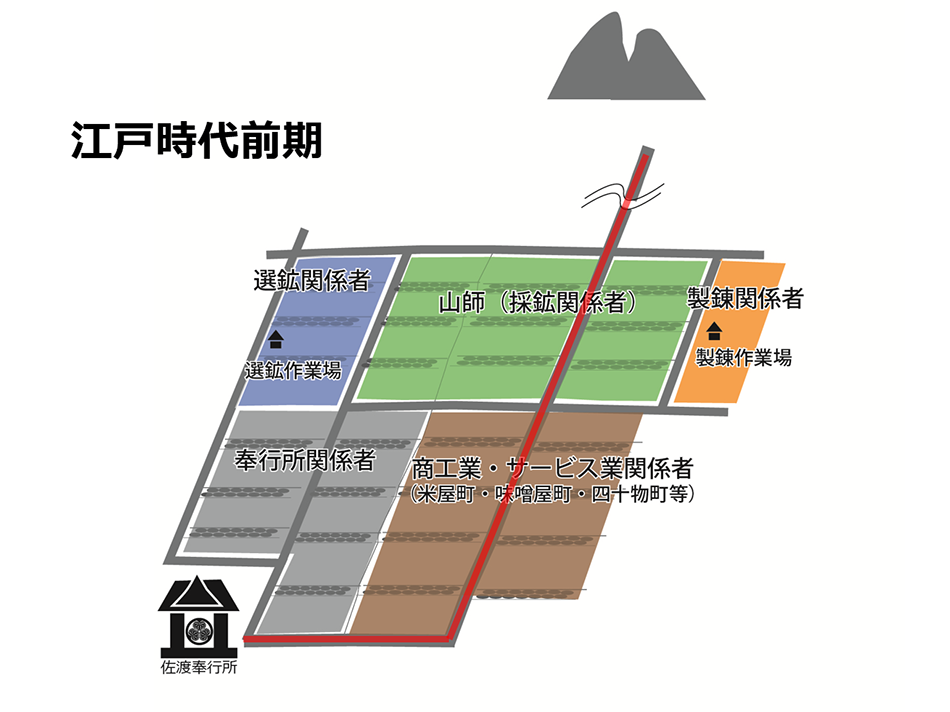

(江戸時代前期)

(あいかわきんぎんざん あいかわかみまちちく)

相川金銀山の集落構造は、奉行所の施策に基づく生産技術や生産組織の変化に呼応して変化していきます。

江戸時代前期には台地の先端に佐渡奉行所が設置され、奉行所と鉱山を結ぶ幹線道が開かれました(右図の赤線部分)。幹線道に沿った街路と地割りによる職業別の町割りは、大きく姿を変えることなく現在も残っています。

相川金銀山 相川上町地区

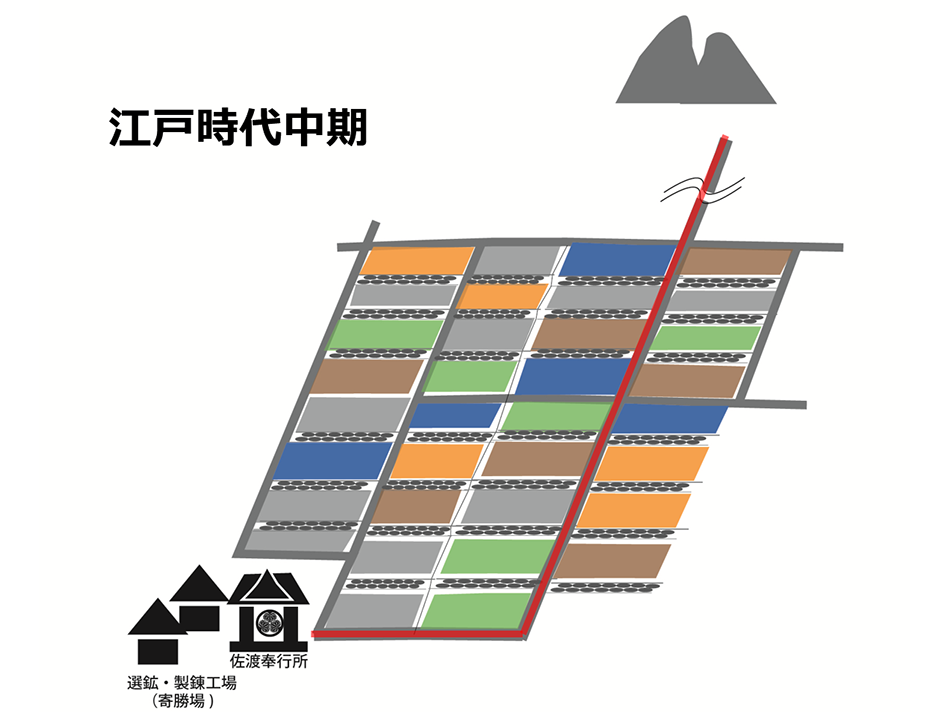

(江戸時代中期)

(あいかわきんぎんざん あいかわかみまちちく)

その後、金銀生産の工場が奉行所の敷地内に集約され、奉行所直営の金生産体制が確立し、江戸時代中期には武家地と工場の場所が入れ替わりました。このように職業別の町割りから職種が混在する町へ変化しました。