相川金銀山発見のきっかけとなった銀山

鶴子銀山は、相川金銀山の約1.2㎞南方に位置する鉱山遺跡です。1542(天文11)年から1946(昭和21)年まで採掘が続けられました。

1589年、越後の上杉景勝が佐渡を攻めて支配すると、鶴子銀山に代官を置いて銀山経営を統括させました。上杉氏の佐渡支配によって、鉱山開発は大規模化しました。

鶴子銀山では、16世紀中頃に地表の鉱脈を掘り採る「露頭掘り」に始まり、「ひ追い掘り」を経てその後、石見銀山から来た山師によって「坑道掘り」が伝えられ、複数の鉱脈の同時採掘や坑内の排水が可能となり、銀の産出量が飛躍的に増加しました。

また、採鉱・選鉱・製錬等が分業化され、作業の効率化が図られました。銀を求めて多くの鉱山労働者が各地から集まり、鉱山の町や物資を搬入する沢根港が整備され、「鶴子千軒(つるしせんげん)」といわれる繁栄期をむかえました。

鶴子銀山の発見・開発は、島内の鉱山開発に大きな影響をあたえ、その後相川で大規模な金銀鉱脈が発見されるきっかけとなりました。相川金銀山の発見によって、佐渡の金銀山の中心は相川へと移り、1603年に鉱山経営の拠点であった鶴子の代官所(陣屋)が相川へ移されると、鉱山労働者もしだいに相川へ移っていきました。

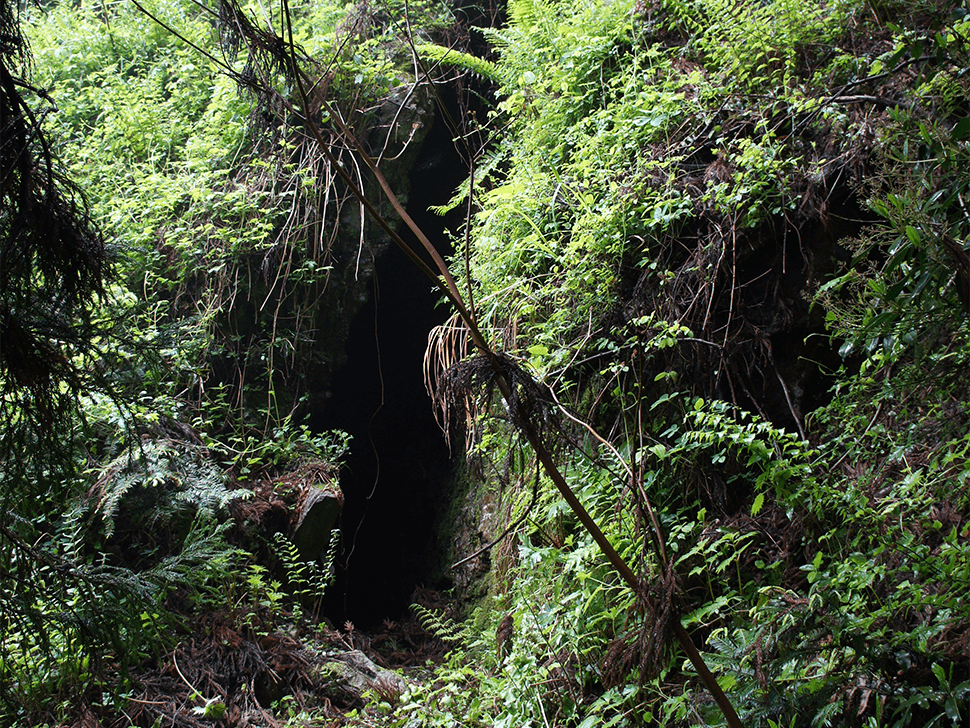

百枚平地区の大露頭掘り跡

百枚平地区の大露頭掘り跡

(ひゃくまいだいらちくの だいろとうぼりあと)

鶴子銀山で初期に開発されたと伝えられる採掘場所で、地表の鉱脈を掘った大規模な「露頭掘り」の痕跡が集中しています。「百枚平」は、月に銀100枚を税として納めたことから名付けられたとも伝えられています。(国史跡)

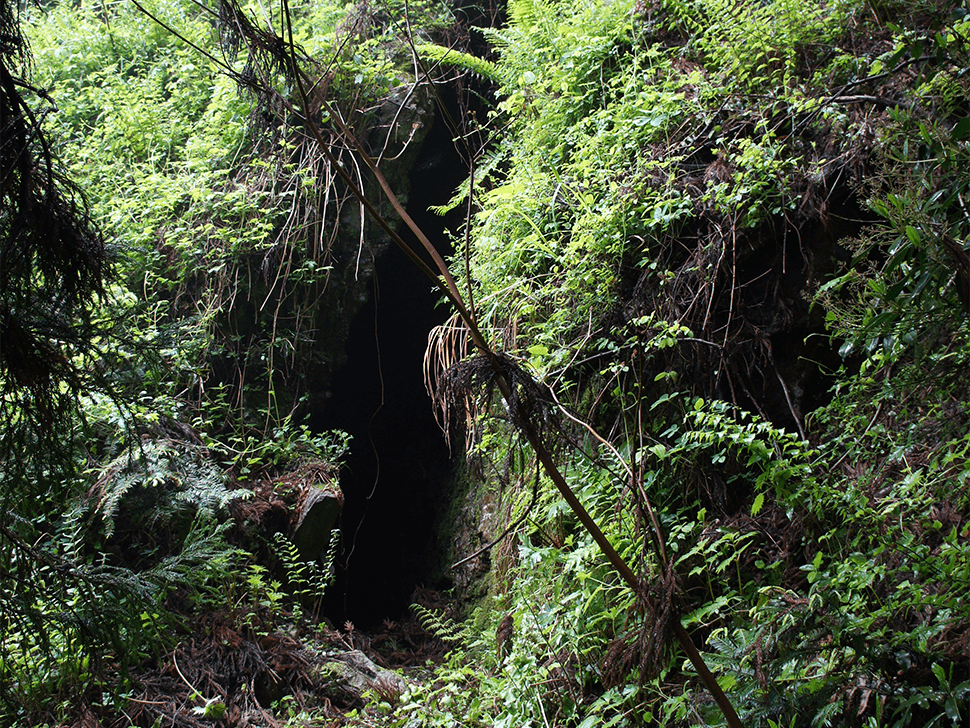

屏風沢地区のひ追い掘り跡

屏風沢地区のひ追い掘り跡

(びょうぶさわちくの ひおいぼりあと)

屏風沢地区では、沢沿いに露出していた鉱脈を追いかけて採掘した「ひ追い掘り」の痕跡が良く残されています。(国史跡)

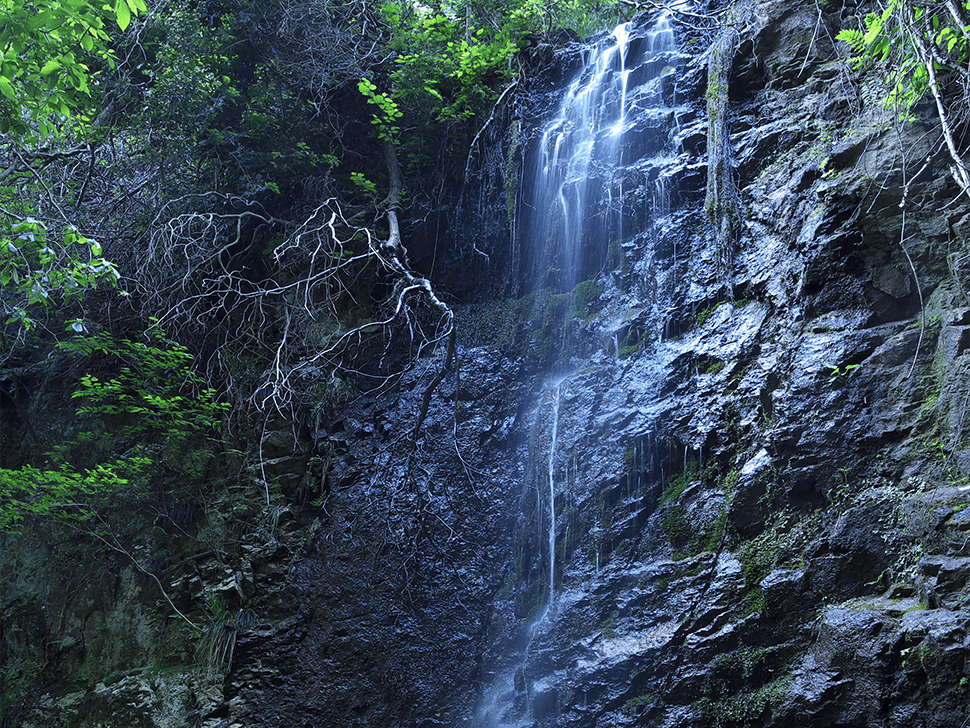

大滝間歩(撮影:西山芳一)

大滝間歩(おおたきまぶ)

江戸時代の記録や絵図にも登場する間歩(坑道)で、鶴子銀山を代表する坑道掘り跡の一つです。ロボットによる坑内探査を行い、江戸時代の絵図とほぼ同じ状態で残されていることがわかりました。(国史跡)

鶴子銀山代官屋敷跡

鶴子銀山代官屋敷跡(つるしぎんざんだいかんやしきあと)

16世紀末に、戦国大名上杉氏の佐渡支配に伴い、代官による銀山の管理・運営のために設置されました。1603(慶長8)年に徳川幕府による支配に代わると、その機能は相川に移されますが、17世紀半ばごろまでその出先機関としての役割を担ったと考えられます。発掘調査の結果、敷地は機能の異なる3つの区域(上段:選鉱作業場、中段:製錬作業場、下段:管理施設)からなることが明らかになりました。(国史跡)

鶴子荒町遺跡(撮影:天野尚)

鶴子荒町遺跡(つるしあらまちいせき)

鶴子銀山代官屋敷跡の東側に隣接する鉱山集落です。斜面地を大規模に改変することなく、地形に沿って大小の不定形な平坦地を順次造り出しています。これは、操業が拡大した16世紀後半に鉱山労働者が増加して、急速に集落が成立・拡大した様子を示しています。17世紀半ばごろの銀山の衰退とともに相川金銀山へ多くの人々が移住し廃絶したと考えられます。(国史跡)

3つの採掘方法

露頭掘り(ろとうぼり)

地表に露出している鉱脈をまわりの土石ごと掘りとる方法。クレーター状や溝状になっているものが多い。

ひ追い掘り(ひおいぼり)

地表に露出している鉱脈を追いかけながら掘り進んでいく方法。鉱脈のみ掘るため、途中で採掘を止めているものが多い。

そこで、掘り進めるのに効率が良い方法が伝わりました。

坑道掘り

あらかじめ鉱脈がどこにあるかを調べて、山の中腹や山裾から水平方向に坑道を掘って地中の鉱脈を採掘する方法。2つ以上の鉱脈を同時に掘ることができ、効率が良くなりました。また、水平に掘るので雨水の心配もなくなりました。

鶴子銀山には、露頭掘り跡556基、ひ追い掘り跡4基、坑道掘り跡108基の採掘跡が良好な状態で残されています。

大滝間歩坑内(鶴子銀山) 撮影:西山芳一