平安時代の『今昔物語集』にも

登場したと推定される、佐渡最古の砂金山

佐渡の南西部に位置する真野地区の西三川砂金山は佐渡最古の砂金山と考えられており、12世紀末に成立したとされる『今昔物語集』に砂金採取が行われていたとの説話が収められています。1589(天正17)年、佐渡を支配した越後の上杉景勝は、西三川砂金山の再開発を行い、1593(文禄2)年頃から産出された砂金は豊臣秀吉に納められました。同年には鉱山の安全と繁栄を願う大山祗神社も建てられました。

16世紀後半、現在の笹川集落は、月に砂金18枚(約2.9kg)を税として納めたことから「金山(十八枚)」と呼ばれた集落と「笹川」という集落が一つになり「笹川十八枚村」となり、大変な賑わいを見せたといわれています。西三川では、砂金が含まれている山を掘り崩し、余分な石や土を大量の水で洗い流してから、残った砂金をゆり板で選びとる「大流し(おおながし)」という方法がとられました。この大流しに必要な水を得るため、周辺にはいくつもの水路が作られ、最長で9km以上におよぶものもありました。

江戸時代に入り、相川に佐渡奉行所が置かれると、西三川も重要な鉱山として位置付けられました。佐渡奉行所から「西三川金山役」という役人が派遣され、砂金採りが続けられましたが、しだいに産出量が減少し、1872(明治5)年に閉山しました。

閉山にともない、砂金採りを行っていた人々は、生業を農林業に変えて、この地に住み続けてきました。現在も集落周辺には、砂金を採った山や水路などの跡がよく残っており、江戸時代の絵図とほとんど変わらない風景を見ることができます。

虎丸山(撮影:西山芳一)

虎丸山(とらまるやま)

西三川砂金山最大の採掘地です。砂金を採るために掘り崩された山の斜面には現在も植物が生えず、赤色の山肌をあらわにしています。(国史跡・重要文化的景観)

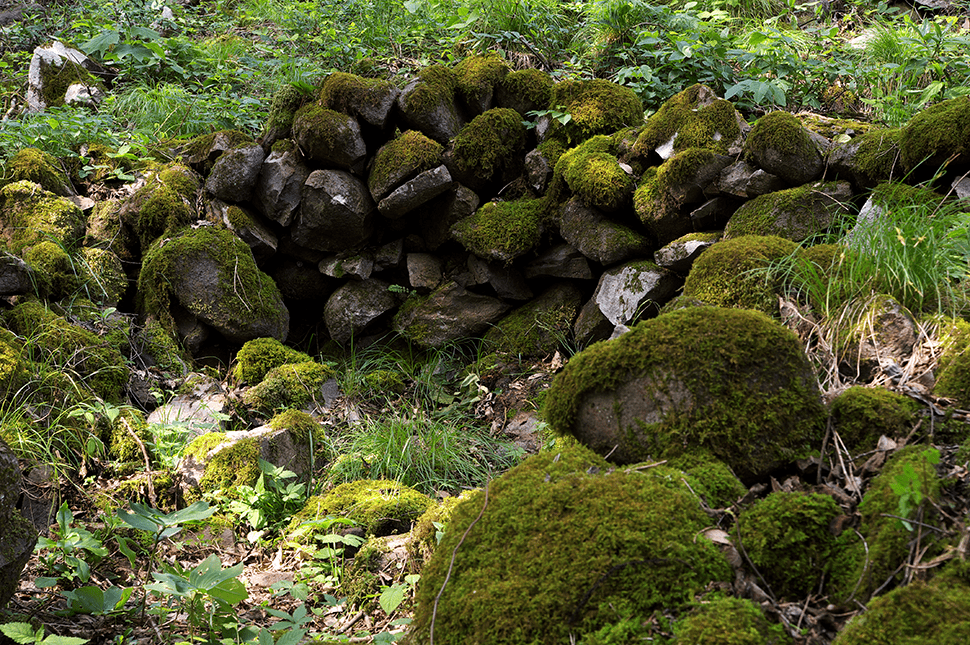

五社屋山(ごしゃややま)の石組遺構

(撮影:西山芳一)

五社屋山(ごしゃややま)の石組遺構

五社屋山は、「大流し」で砂金が採掘された場所の一つです。

ここでは閉山した1872(明治5)年頃から開発が行われなかったため、砂金採掘地や堤・水路のほか、石組遺構などが良好な状態で残っています。絵巻にも「鍛冶小屋」として描かれており、屋根を覆って作業小屋や休憩所として使われていたと考えられます。当時の砂金採取のしくみを理解することができる重要な遺跡です。(国史跡・重要文化的景観)

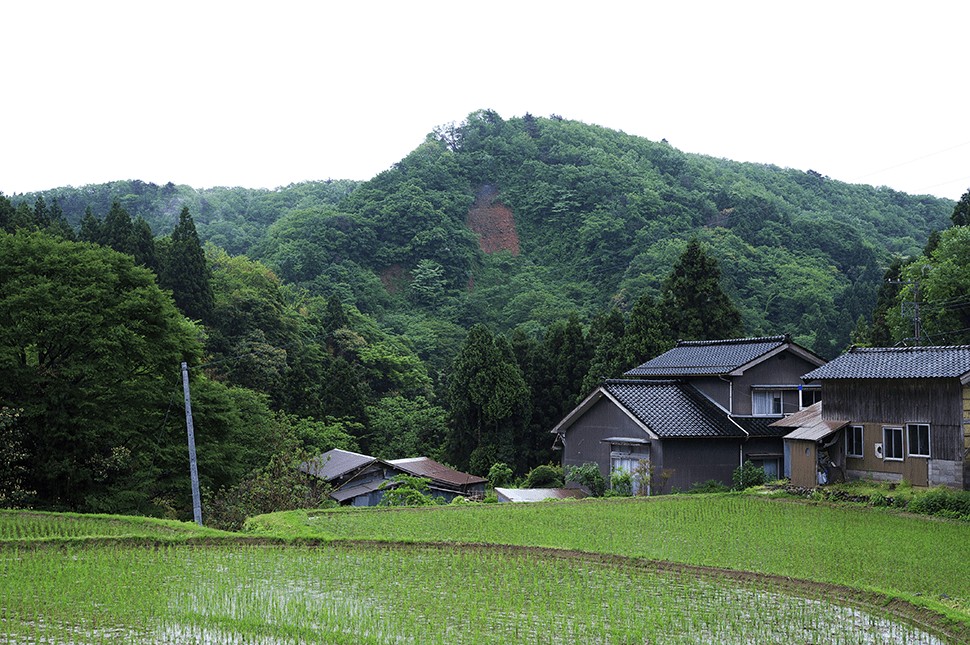

笹川集落

笹川集落(ささがわしゅうらく)

砂金採掘に関わった人々の集落です。江戸時代の敷地の配置や居住形態を変えることなく、当時の鉱山集落のおもかげを残しています。「大流し」で出た多数の廃石が、家屋の基礎等に利用されています。(重要文化的景観)

金子勘三郎家(撮影:モノクローム新潟)

金子勘三郎家(かねこかんざぶろうけ)

江戸時代後期から1872(明治5)年の閉山まで、砂金山の世話役(とりまとめ役)を代々つとめた金子家の住宅です。19世紀に建てられた茅葺き屋根の母屋のほか、土蔵、納屋、牛納屋などが残っています。(国史跡・重要文化的景観)

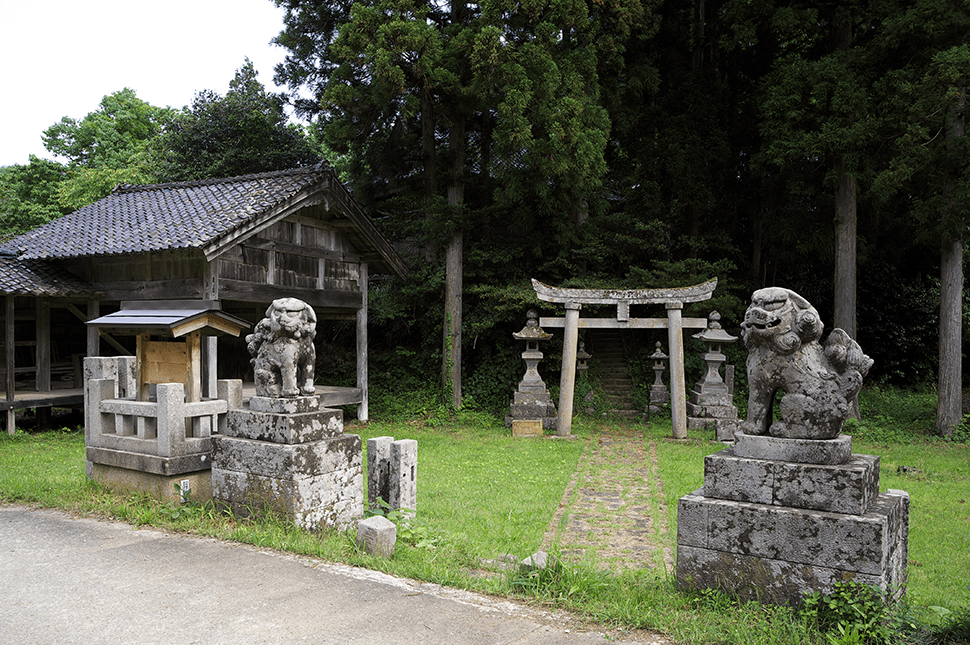

大山祗神社(撮影:西山芳一)

大山祗神社(おおやまずみじんじゃ)

1593(文禄2)年、砂金山の繁栄と安全を祈願して建てられた神社です。境内にある能舞台は19世紀後半頃の建物で、昭和20年代まで能が演じられていました。島内において西三川砂金山周辺は、能が非常に盛んで、神事として演じられていましたが、集落の人々にとっては娯楽も兼ねていました。(国史跡・重要文化的景観)