「佐渡島の金山」を統治下に置き、大規模な鉱山開発に乗り出した徳川幕府(佐渡奉行所)は、生産の仕組みを整えるために管理運営に熟練した役人、優れた技術者や労働者を集めました。さらに、物資などを扱う商人や職人なども日本の各地から佐渡島に集まりました。

佐渡島は「文化のふきだまり」とか、「日本の縮図」などとも称されることがあります。鉱山に集まった人々がそれぞれの信仰や様々な文化・風俗を持ち込み、鉱山との深い関わりによって、神事や祭礼、芸能や娯楽など、鉱山の島ならではの独特な文化が育まれました。

特に芸能や娯楽などは、生産に携わった人々の結束を固め、金生産の組織を維持し、長期にわたって継続していく上でも重要な役割を担っていました。

また、鉱山に由来する焼物などの工芸や鉱山での技術を応用した石の加工、水田などの揚水(ようすい)技術など、佐渡の人々の暮らしの中にも身近に鉱山があったことがわかります。

坑道の排水技術は、水田開発にも応用されました。さらに、金銀の製錬作業に使用する石臼などをつくった石工は、石垣や家屋の土台に使う建築石材をはじめ、石製のすり鉢などの生活用品のほか石塔や墓石などもつくりました。

金銀山の繁栄に伴い、国内各地から佐渡へ人々が集まったため、各地の文化が持ち込まれました。大山祗神社の祭礼で奉納されている「やわらぎ」には、鉱山の繁栄や坑内作業の無事を願った鉱夫たちの祈りが込められています。

佐渡では、現在も各地で能が催されていますが、これは佐渡代官を務めた大久保長安が能楽師を伴って来島したことがきっかけといわれています。

「鬼太鼓」などの芸能や善知鳥神社の祭礼の他、鉱山から産出する鉄分を含んだ無名異土を利用して生み出され、佐渡の代表的な焼き物となった「無名異焼」なども鉱山と深い関わりがあります。

伝統芸能「やわらぎ」

「やわらぎ」は、鉱山の神が祀られている大山祇(おおやまずみ)神社の祭礼の朝、採掘現場の近くで行われていたとされる神事芸能です。鉱山の作業で使う道具などを装束や楽器代わりに用いるのが大きな特徴です。むしろで作った袋を裃(かみしも)として、頭にむしろの烏帽子(えぼし)、顔には鼻切面を被り、長い髭をつけた人が中央に座って幣束(へいそく)を振りながら祝歌を唄います。そして、左右に鼻切面を被った金穿(かなほり)大工が並んで、樽を叩いたりたがねで鉱石を掘る所作をします。現在は、大山祗神社の祭礼で神前に奉納され、伝承されています。「やわらぎ」には

①固い鉱石がやわらぐように

②山の神様の心がやわらぐように

という鉱山の繁栄と坑内作業の無事を願う鉱山労働者の2つの願いが込められているといわれています。

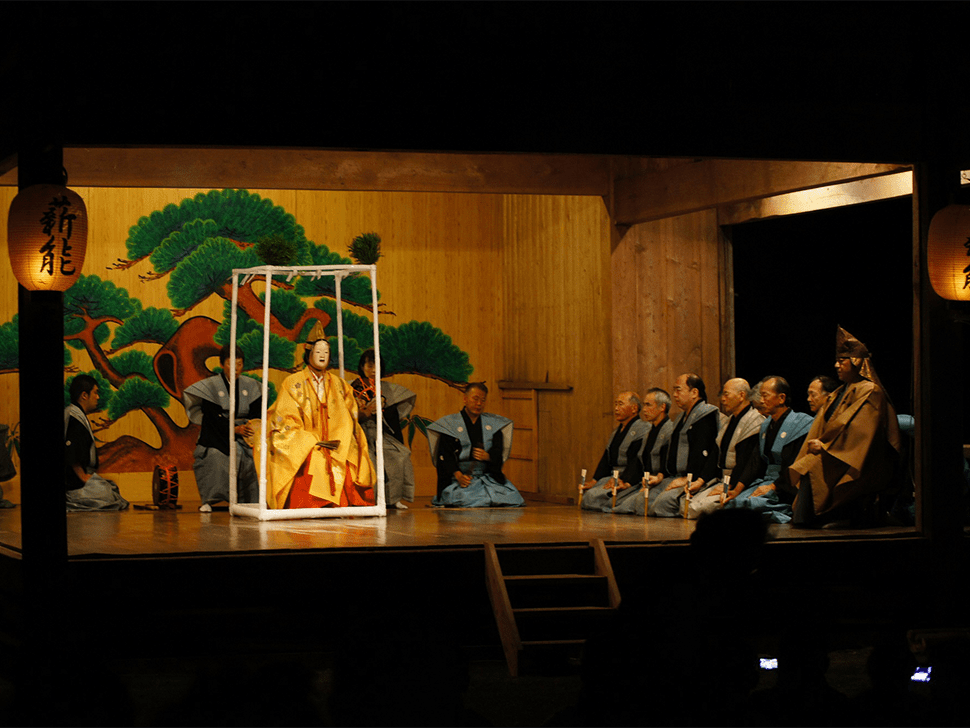

能(のう)

佐渡島内には、現在も30以上の能舞台が残っており、春から秋にかけて演能が行われるなど、能文化が継承され、根付いています。

佐渡で能が広まるきっかけとなったのは、佐渡代官として派遣された大久保長安が、赴任する際に能楽師を伴ってきたことです。当初は奉行所の武士階層の教養として広まっていきましたが、17世紀半ば頃になると、相川の春日神社や大山祗神社で神事能が定期的に行われるようになりました。佐渡出身で宝生流を修めた本間大夫家が能太夫(のうだゆう)に、観世流を修めた遠藤家が脇師(わきし)にそれぞれ登用され、次第に町や村の有力者や商人などに浸透し、島内の各地の神社でも神事能が行われるようになりました。能は衣装や面などにお金がかかるものですが、島の豊かさを背景に、娯楽も兼ねて島内全体に広まっていったと考えられ、庶民にまで広く浸透していきました。このような点から、佐渡の能は他の地域とは異なる独特の文化といえます。

善知鳥(うとう)神社の祭礼

善知鳥神社の祭礼は、毎年10月19日に鉱山町相川を舞台に行われます。神輿と鬼太鼓が町の各所を巡る島内最大の祭りといわれ、江戸時代の絵からも鉱山町の人々が参加するにぎやかな祭りであったことがわかります。神輿は善知鳥神社を出発した後、相川のすべての町を巡り、佐渡奉行所の門の前でも祈祷を行うことが慣例となっています。一方、鬼太鼓は、元々は金山の金穿(かなほり)大工(採掘作業を行う人)が鉱石を穿(ほ)る所作に似せて太鼓を打ったと言われています。翁の面を被った豆蒔きが桝を持って太鼓の調子に合わせて舞い、町内の家々を門付け(かどづけ)して回ります。

鬼太鼓(おにだいこ/おんでこ)

鬼太鼓は鬼や獅子、笛、太鼓などの一団が集落の家々の全てを回る「門付け(かどづけ)」をして厄を払い、家内安全や豊年を祈る神事です。島内には約120の集落で鬼太鼓が行われていますが、それぞれが口頭で伝承されてきたため、一つとして同じものがないとも言われています。ただ、踊り方の特徴からいくつかの系統(3つまたは5つの系統)に分類されます。中でも相川などに伝わる系統は、善知鳥神社の祭礼から始まったといわれ、鉱山の労働者たちも深く関わっていました。当時の鬼太鼓の様子は、江戸時代中頃(18世紀半ば頃)の相川祭礼絵巻にも描かれています。

相川音頭

相川音頭は盆踊りの歌謡として生まれたといわれています。17世紀半ば頃(1640年代の記録)には奉行所の近隣で盆踊りが行われ、奉行の前で披露されたことから「御前踊り(ごぜんおどり)」とも呼ばれました。鉱山町に住む鉱山の技術者や労働者も踊りに参加していました。18世紀後半の絵馬には、顔を隠して踊る様々な身分や職業(武士風、尼さん風など)の人々が相川音頭を踊る様子が描かれています。顔を隠して踊る風習は死者に化身し、死者と交わることで仏を迎え入れるという仏教の信仰に由来しています。覆面をするもう一つの理由は、奉行の前で踊る際に顔を見せる失礼を避けるためであったともいわれています。現在は、覆面ではなく笠で顔を隠して踊るようになりました。20年以上前からはお盆だけではなく、例年6月に上町を舞台に「宵の舞」という祭りが行われ、メインストリートで踊りが披露されています。

無名異焼(むみょういやき)

相川金銀山では、坑道を掘り進める際、鉄分を多く含む赤い土「無名異土」が採れました。元々は止血効果がある薬として使われていましたが、19世紀後半にこの土を陶土と混ぜて高温で焼き、軽くて丈夫な焼物である無名異焼を作ることに成功しました。その伝統は受け継がれ、現在では茶碗やマグカップなど様々な用途のものが作られています。

2024年、経済産業大臣により「佐渡無名異焼」は、伝統工芸品として指定されました。

https://www.meti.go.jp/press/2024/10/20241017001/20241017001.html