明治・大正時代

明治政府は、「富国強兵」と「殖産興業」をスローガンに積極的に西洋の技術を取り入れ、各分野の近代化に乗り出しました。相川鶴子金銀山も1869(明治2)年に政府直営となり、外国人技術者の指導のもと、鉱山の近代化が始まりました。

イギリス人のガワーは火薬によって鉱石を爆破する方法を指導したり、運搬に便利なトロッコを取り入れました。同じくイギリス人のスコットは西洋の機械類の運転などを指導しました。また、アメリカ人のジェニンは水銀を使って金銀を製錬する方法を取り入れて金銀生産の効率を上げ、ドイツ人のレーは垂直な坑道(大立竪坑)を掘って大量の鉱石を運び上げることに成功しました。

外国人の指導で近代化の道を歩み始めた佐渡鉱山は、明治時代半ば以降は西洋の技術を学んだ日本人たちによって引き継がれ、さらに発展していきました。その代表的な人物が、幕末から各地の鉱山開発に取り組み、1885(明治18)年に佐渡鉱山局長に任命された大島高任(おおしまたかとう)です。大島は高任竪坑の掘削や大間港の建設などを手がけました。1887(明治20)年には大島と同じくドイツのフライベルク鉱山学校(現フライベルク工科大学)に留学していた渡辺渡(わたなべわたる)が迎えられました。渡辺は間ノ山搗鉱場(あいのやまとうこうば)の他、最新の削岩機や西洋式ポンプなどを取り入れ、鉱石や土砂の運搬に初めてロープウェーを使いました。この時期の佐渡鉱山は国内の「模範鉱山」と呼ばれ、日本各地の鉱山や大学から実習生が学びに来ました。また、佐渡鉱山学校も開設され、技術者の育成が図られました。

佐渡鉱山は1896(明治29)年には三菱合資会社へ払い下げられ、機械を動かす動力も蒸気から電気へと変わりました。1908(明治41)年には北沢火力発電所が完成し、さらに1915(大正4)年には、戸地川第一水力発電所が完成しました。佐渡鉱山は1989(平成元)年に休山するまで、三菱の経営する鉱山として発展しました。

間ノ山搗鉱場(国史跡・重要文化的景観)撮影:西山芳一

間ノ山搗鉱場(あいのやまとうこうば)

鉱石を粉砕し、水銀を用いて製錬を行う施設で、1891(明治24)年に完成しました。これにより従来は廃棄していた鉱石からの金銀抽出も可能となりました。(国史跡・重要文化的景観)

道遊坑(撮影:西山芳一)

道遊坑(どうゆうこう)

道遊坑は通洞坑(つうどうこう)とも呼ばれ、明治32(1899)年に開坑し、現在では坑口より延長約200mの石積(いしづみ)と次助坑(じすけこう)の結節点まで延びるコンクリート造のトンネル・鉱車(トロッコ)軌道が残されています。操業時には蓄電池式機関車や鉱車、坑内作業員、採鉱・坑内保全用の資材などが行き来しました。(国史跡・重要文化財・重要文化的景観)

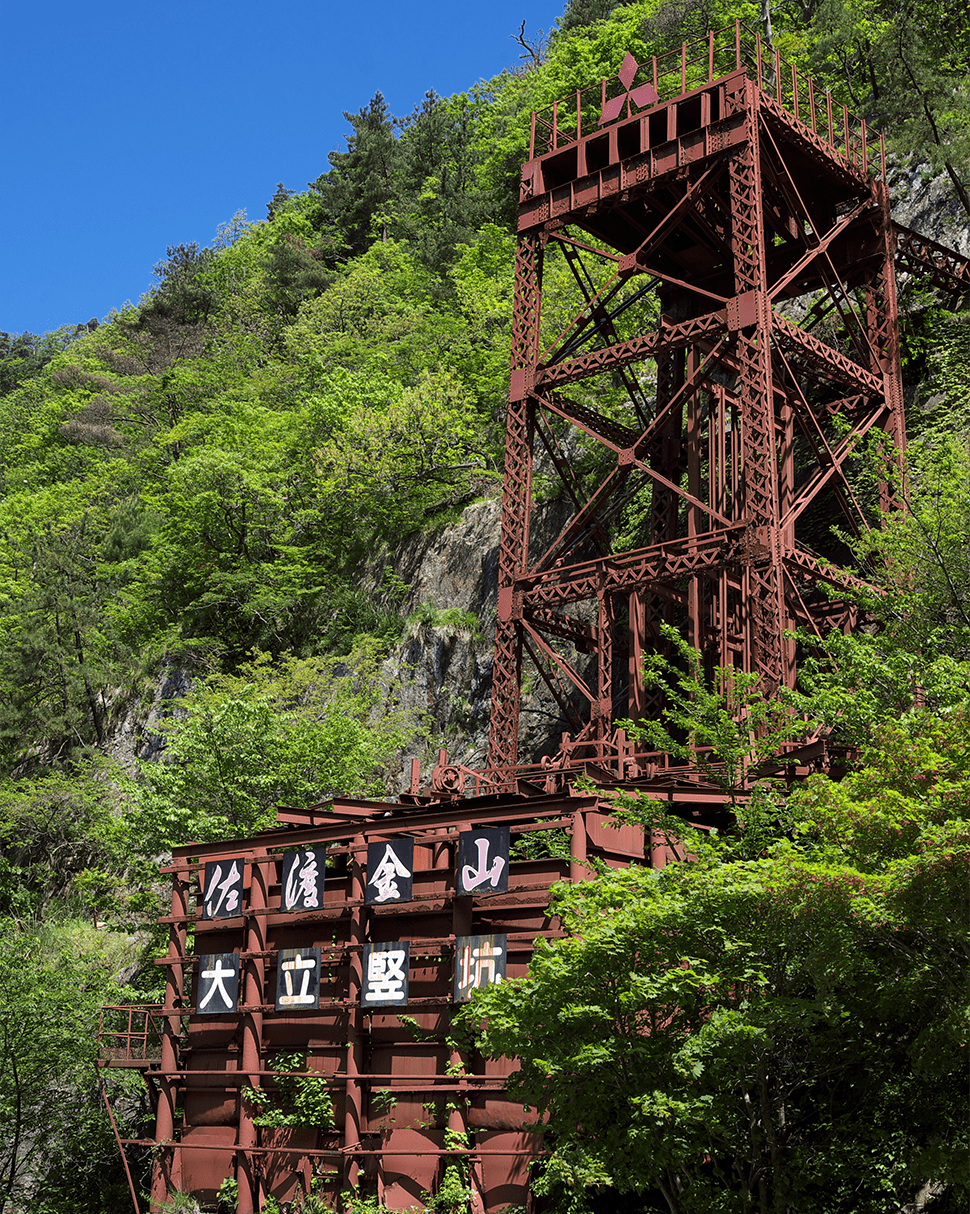

大立竪坑(撮影:西山芳一)

大立竪坑(おおだてたてこう)

1877(明治10)年に完成した貴金属鉱山では日本初の洋式竪坑です。鉱石の採掘は、それまでの手掘りから機械やダイナマイトを使うようになりました。そして、鉱石の運搬も鉱車(トロッコ)を使うようになり、一度に大量の鉱石を運び出せるようになりました。最も深いところは深さ352mまで達しています。(国史跡・重要文化財・重要文化的景観)

高任粗砕場(撮影:西山芳一)

高任粗砕場(たかとうそさいば)

高任粗砕場(たかとうそさいば)は、昭和12(1937)年頃に建てられた、鉱石の一次破砕を行う施設で、平成元(1989)年まで使用されました。坑内より鉱車で運ばれた鉱石を上から落下させ、機械による鉱石の分級・破砕が行われました。ここで破砕された鉱石はベルトコンベアーで貯鉱舎へ運ばれました。(国史跡・重要文化財・重要文化的景観)

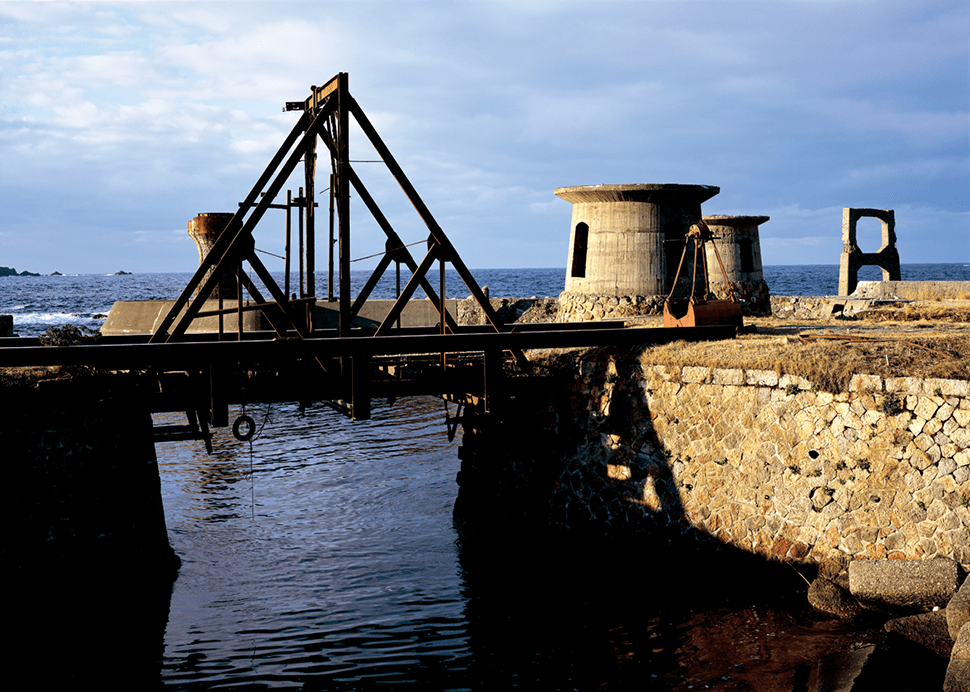

大間港(撮影:天野尚)

大間港(おおまこう)

1892(明治25)年にコンクリート普及以前の「たたき工法」によって築かれた港で、鉱石の搬出や石炭などの鉱山の資材搬出に使われました。写真中央のトラス橋では、鉱車(トロッコ)を乗り付けて、下にいる船へ鉱石を落下させました。(国史跡・重要文化的景観)

昭和時代

1937(昭和12)年に日中戦争が始まると、政府は戦争に必要な物資を外国から輸入するため、支払いに必要な金銀を生産するよう各地の鉱山に命じました。佐渡鉱山でも多くの施設が建設され、金銀の増産に乗り出しました。大立竪坑の櫓が木造から鉄骨に変わり、高任地区にはさまざまな機械を使って鉱石を砕く粗砕場が建てられました。

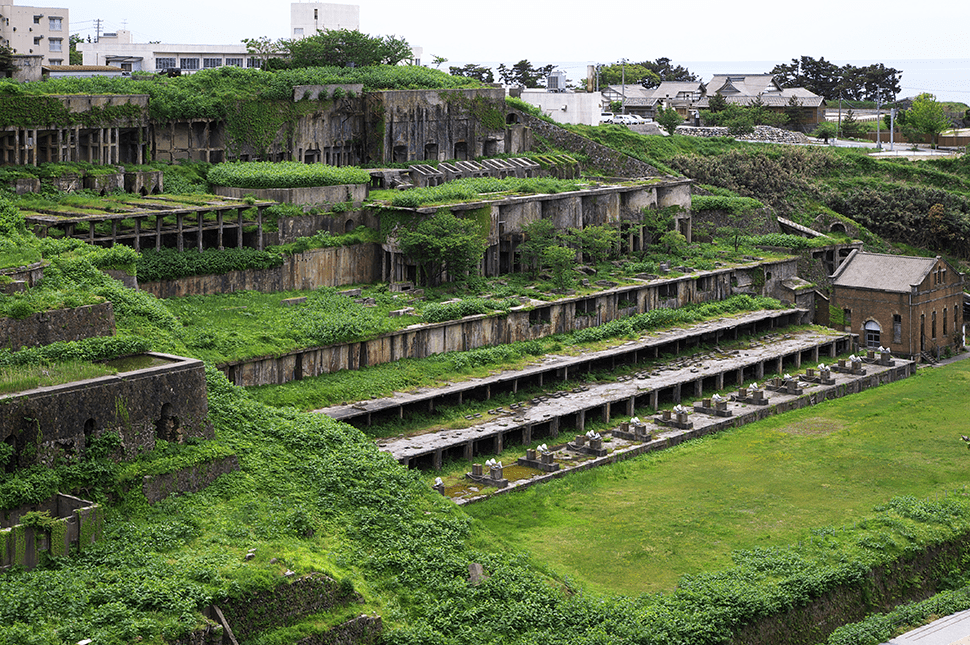

また、北沢地区には直径50mの巨大なシックナーや東洋一の規模といわれた浮遊選鉱場が建設されました。これらの施設の建設により、金銀の生産は増加し、1940(昭和15)年には佐渡金銀山の歴史の中で最も多い、年間1,538㎏の金を生産しました。しかし、戦争が激しくなると、国策により軍事物資として直接必要な銅などを優先して生産することになり、佐渡鉱山では金銀から銅生産へ転換し終戦まで操業を続けました。

戦後、佐渡鉱山は再び金銀の生産を始めましたが、しだいに質の良い鉱石が少なくなり、1989(平成元)年についに休山となりました。

北沢浮遊選鉱場(撮影:西山芳一)

北沢浮遊選鉱場

(きたざわふゆうせんこうば)

1940(昭和15)年に完成した金の生産量を増やす目的で作られた施設です。今は屋根等が撤去されて基礎だけになっています。ここでは、発生させた泡に金銀を付着させて分離回収しました。(国史跡・重要文化的景観)

北沢火力発電所発電機室棟(撮影:西山芳一)

北沢火力発電所

(きたざわかりょくはつでんしょ)

北沢火力発電所は、明治41(1908)年に建設された出力500kWの火力発電所で、各工場の動力であった蒸気機関を止め、電力へと変更するために建設されました。現存する建物は、イギリス積のレンガ造りで、3棟あった施設のうち発電機室棟として使われていたものです。現在は明治~昭和時代の古写真が展示されています。(国史跡・重要文化的景観)

50mシックナー(国史跡・国重要文化的景観)

(撮影:西山芳一)

北沢50mシックナー

北沢50mシックナーは、昭和15(1940)年に建てられた直径50mの円形の沈殿槽(ちんでんそう)で、泥状になった鉱物と水を分離するための装置です。相川は水量の多い河川が無いため、一部、海水を使用していましたが、施設や機械が錆びるため、工業用水に使用する清水を確保するために使われました。(国史跡・重要文化的景観)